Очередями Эрмитаж не удивишь. Но ради того, чтобы все желающие могли посетить выставку «Не верь глазам своим», музею пришлось даже продлить часы работы. И теперь три раза в неделю экспозиция, на которой представлено почти 700 обманок «от искусства», будет открыта до девяти вечера. Очередь при этом не уменьшается. Наш народ, прямо по Пушкину, обманываться - рад.

.jpg)

И, как выясняется, не только наш. Еще в Древнем Египте придумали создавать предметы, которые на самом деле являлись не тем, за что себя выдавали. Особенно это касалось используемых материалов - так, деревянные сосуды расписывали под камень, керамику - под серебро. И делалось это настолько искусно, что на первый взгляд подмены можно было и не заметить.

В том же Древнем Египте научились имитировать текущую воду - она «течет» по краям представленного на выставке жертвенника. В другом - лежит «еда», тоже обманка.

По тому же пути пошли в Древней Греции и Риме. Существует легенда, что однажды древнегреческий художник Зевксис так натурально изобразил виноград, что клевать его слетелись птицы. Здесь же начинают делать росписи и мозаики, создающие трехмерность изображения. Древние греки и римляне расписывают мнимыми дверями и арками свои жилища, придавая им таким образом масштабность и помпезность.

Но золотой век тромплёй - так на французском называются подобные обманки, что в переводе означает «обман зрения», - пришелся на эпоху барокко. Сколько фальшивых куполов и райских садов, уходящих вдаль, создали итальянские мастера - не сосчитать. Некоторые из них до сих пор можно увидеть на своем исконном месте - например, «фальшивый» купол в римской церкви Сант-Иньяцио.

Баловались тромплёями и в Китае. Шахматы из слоновой кости, имитирующей коралл, и шкатулка, сделанная из цельного куска той же слоновой кости так, что кажется, ее покрывает ткань, - среди экспонатов выставки.

Но если в Китае слоновую кость, которой там, видимо, было завались, «раскрашивали» под другие материалы, то в Европе в XIX веке, наоборот, в «слоновую кость» превращали стекло и фарфор.

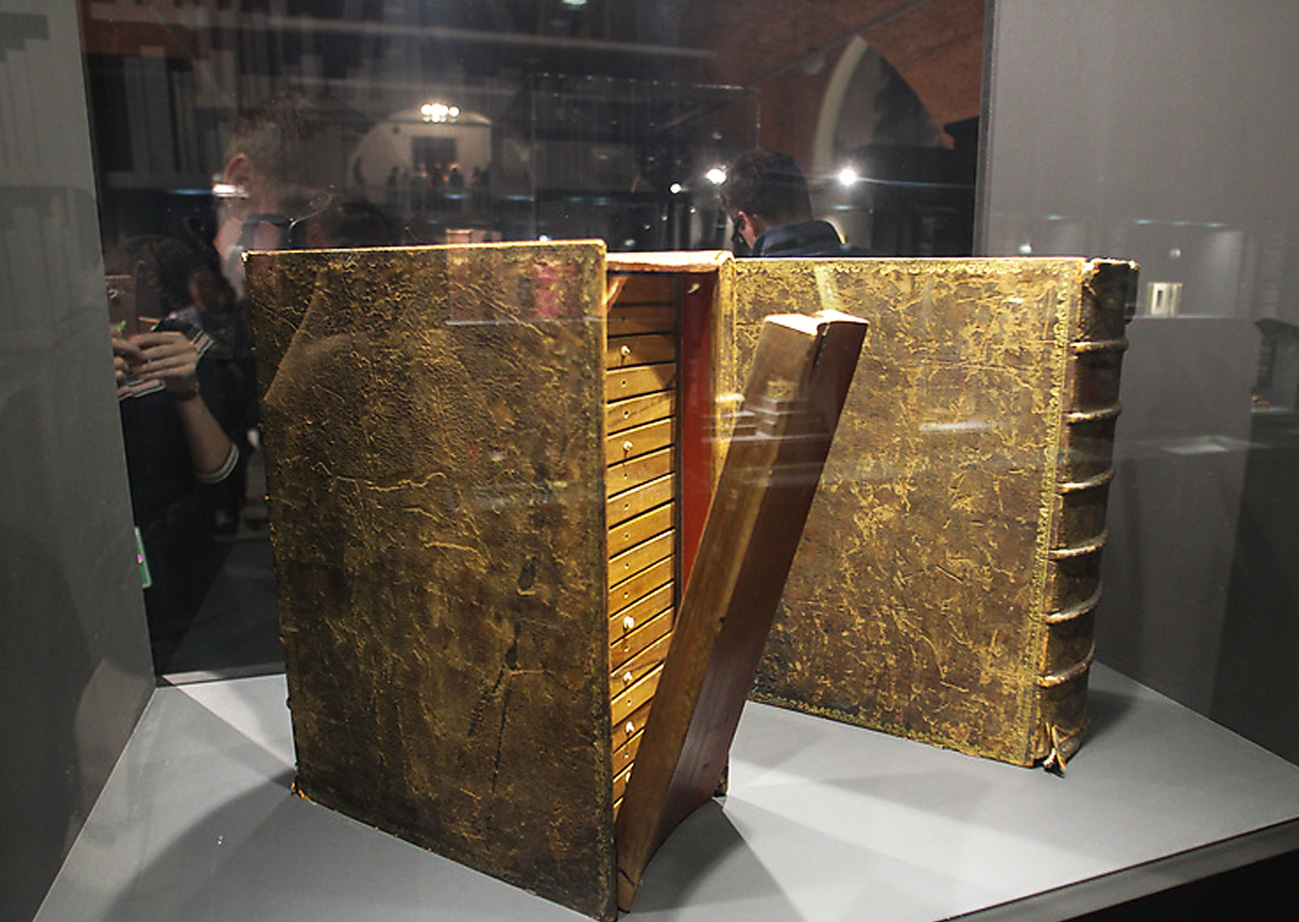

Не обошла стороной мода на обманки и Россию. Даже Петр I перед этой модой не устоял. В экспозиции можно увидеть принадлежавшую ему фальшивую «библиотеку» - роспись на плоской деревянной доске называется «Две книги».

Считается, что ее авторство принадлежит кисти неизвестного голландского мастера, который, скорее всего, работал в России по приглашению так любившего Голландию Петра. Здесь же - «монеты»-шкатулки, «книги» - пресс-папье и «фрукты-овощи» - они же вазочки.

Особенно впечатляет целый сервиз-«натюрморт», произведенный на Императорском фарфором заводе в середине 1800-х, - яблоки-чашки, ананас-сахарница и груша-молочник. И это скорее произведение искусства, а не предмет сервировки стола. Поднималась ли у кого-то рука использовать его по прямому назначению - неизвестно, но в музейных стенах ему самое место.

.jpg)

А вот конкуренты Фарфорового завода - Товарищество М. С Кузнецова - в конце ХIX века поставили производство различных обманок на поток. Таких масштабных изделий, как сервизы, там не производилось, но вот коробочки в виде пяти печений в те времена можно были очень популярны.

.jpg)

Кстати, «посудные» обманки и сегодня можно найти во многих петербургских домах. Некоторые даже вполне могут представлять художественную ценность. Различные масленки, сахарницы и прочие предметы сервировки в виде фруктов-овощей, доставшиеся в наследство от бабушек, одно время задвигались подальше как «немодные», а сегодня их пора вытаскивать на свет - раритет, - а может, и нести в музей.

.jpg)

Надо сказать, что и в наши дни посуду-обманку можно найти в магазинах. И отличить новодел от музейной ценности иногда могут лишь специалисты. Тем более что нынешние производители многому научились у своих предшественников. Все, наверное, развлекались, выпивая из стаканов с нарисованными девушками, после чего девушки оказывались раздетыми. Но такой фокус далеко не ноу-хау наших дней, еще в начале XIX века в ходу были «пьяные стаканы» Бахметьевского завода - девушки на них, правда, не раздевались, зато нарисованные мухи оживали.

А вот работы жившего в XVIII веке художника Григория Теплова, писавшего объемные натюрморты, настолько «сегодняшние», что в любой галерее современной живописи будут на своем месте.

В общем, эпохи меняются - фокусы остаются прежними. И главное - остается желание на эти фокусы «повестись». Очередь на эрмитажную выставку это только подтверждает.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ,

интернет-журнал «Интересант»

.jpg)